哈工大排名怎么样? 新一轮学科评估, 工科多个A+冲击全国第四

- 发布日期:2025-10-08 05:09 点击次数:79

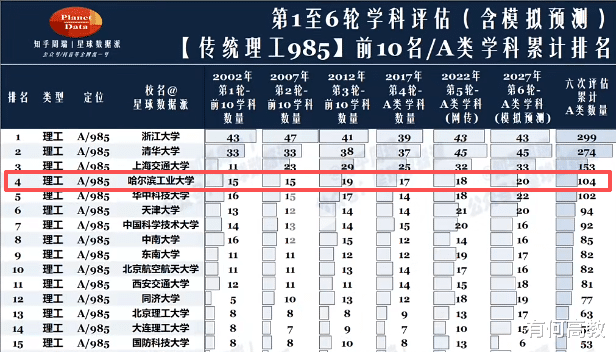

学科是一所高校发展的基石,直接关系到人才培养质量、科研水平及核心竞争力。在第1至6轮学科(含预测)评估中,哈尔滨工业大学以超强的工科实力,成功跻身全国工科985第四名。

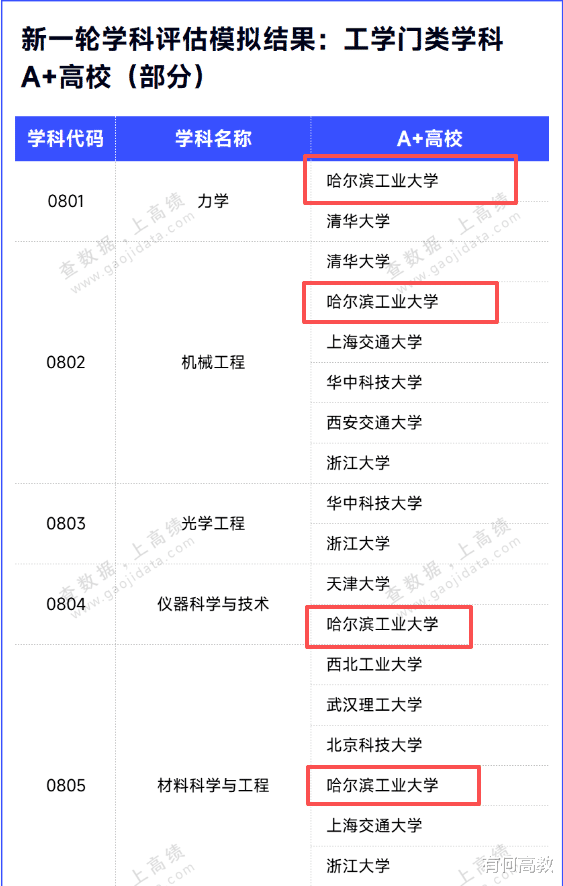

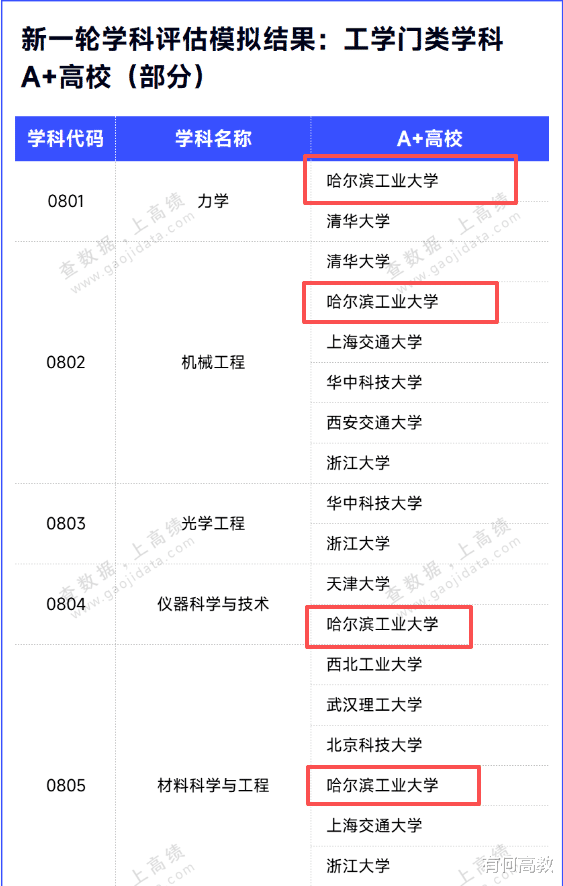

哈工大的工科实力在学科评估中始终位居前列。在第三轮学科评估中,力学学科名列榜首,10个一级学科排名全国前5位,工科重点一级学科数量居全国第2位。第四轮评估中,17个学科位列A类,工科A类学科数量位列全国第2位。第六轮评估中,哈工大的仪器科学与技术、力学、材料科学三大工科同步冲击A+,单篇论文产业转化率较上一轮提升42%,这种“大科学装置+校企联合实验室”的模式,将工程实践深度嵌入学科评估的“师资队伍与资源”指标,与美国麻省理工学院的“制造创新研究所”路径形成镜像,展现了工程化能力在突破基础研究瓶颈中的关键作用。

当基础研究触及天花板时,工程化能力成为破局关键。哈工大的“技术纵深”策略与MIT的“制造创新研究所”路径相似,都强调将科研成果转化为实际应用。哈工大的材料科学与工程学科拥有先进焊接与连接国家重点实验室等9个国家级科研平台,突破了先进陶瓷材料与金属基复合材料等关键理论问题,在《Science》《Nature Communication》等顶级期刊发表论文超200篇,并推动成果应用于国家重大工程。这种工程化能力的提升,不仅增强了学科的竞争力,也为国家战略需求提供了有力支撑。

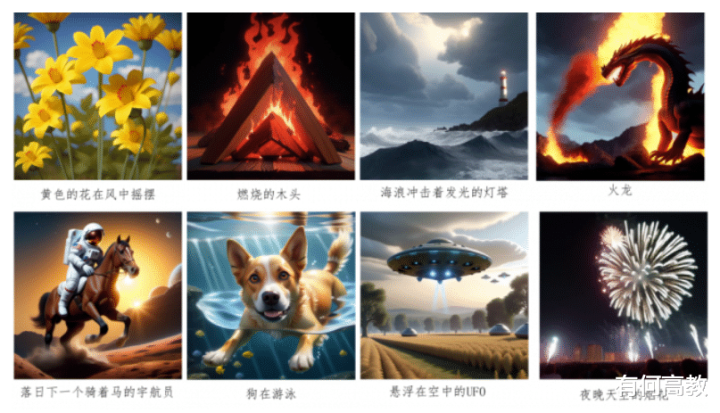

在传统工科保持领先的同时,哈工大还积极将学科实力转化为科技能量。在人工智能领域,学校计算学部左旺孟团队提出的AI视觉内容生成技术,在ICCV、AAAI等顶级会议发表成果,其研发的VideoElevator方法可提升文生视频质量,接近OpenAI的Sora水平。张民教授团队牵头的“以自然语言为核心的新一代人工智能”创新研究群体,发表高水平论文1090篇,获国家及省部级科技奖13项,推动了人工智能技术的应用与发展。

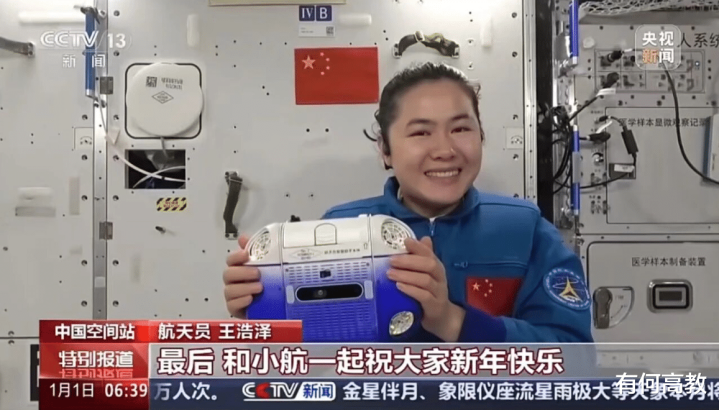

空间机器人领域的成果更是哈工大学科转化能力的生动体现。机器人技术与系统国家重点实验室研制的中国首台空间站舱内智能飞行机器人“小航”,于2025年1月在空间站完成功能测试,可协助航天员进行巡检、物资管理等任务。团队提出的融合预规划与强化学习的复合框架,成功实现不确定环境下的高精度轨迹跟踪,为空间机器人在轨作业提供了新方案。

此外,团队还有15项太空实验成果在模拟评估中未被计入,这些成果可能成为未来技术革命的种子。

学科评估固然重要,但并非评定高校实力的唯一标准。哈工大的成功不仅在于学科排名的领先,更在于将学科优势转化为创新动能的能力。而在人工智能、空间机器人等领域的突破,更展现了哈工大在新兴技术领域的前瞻性布局。正是这种转化能力,使哈工大能够在激烈的高校竞争中脱颖而出,一如既往地成为985工科高校的领头羊。